To the parfait

貴兩手捧著電腦托到我面前:要不要一齊睇?屏幕鍵盤像河馬張開口,我說你放低我部電腦先講。

貴自家追劇從不推介,這是頭一回,我被說服,看了,看得歡喜。劇裡幾個朋友從小相識,人到中年,時常在同一家咖啡店聚餐,間中還有外星人一位,一人一杯吃著芭菲,有的沒的,聊的都是最無聊的事。我也有過這樣的日子,只是座上無外星人,杯裡不是芭菲。芭菲其實是什麼?雪糕新地?貴也不曉得,便 google,google 解說很詳盡但說不出跟朋友吃芭菲是怎樣味道。我突然好想食芭菲,我跟貴說,我想食芭菲。貴買機票。貴戴著眼鏡,鼻樑頂著兩圈厚厚的鏡片,鏡片反照屏幕方方正正,亮著,隱約見得購票網站頁面滾上滾落,疊照在眼簾的弧線。

貴望我在望什麼。我在你眼鏡裡看你買機票,我說。貴繼續忙。貴前額頭髮的影一束束疏疏落落隨風扇的風晃動,一低頭,髮影伸到鼻頭上。我轉向看貴的鼻孔,兩個三角形的。如果把一個字盯著看好耐好耐會看得陌生變樣,看人臉是否一樣原理?貴見我換了角度,又望我在望什麼。三角形鼻孔,我說。我繼續望。貴聳了聳鼻,鼻孔拉長又縮短,臉的肌肉扭動到嘴上,擠出一個微笑和兩個下巴,無聲的,等一會說:買好了。

那些芭菲在富士山下。凌晨兩點機,凌晨的機場空寥寥有種褪掉一切顏色的白,我早幾年也見過但那天不是凌晨。飛機窗從夜黑加一點閃動的紅劃到白日,我們眼光光落機,鐵路鐵路又鐵路,窗外已是富士山。正午時分,每只火車窗都有一座富士山。我替富士山拍下估計是它生平第一億張沙龍,而第一億零一到一億零三十幾張是由我身旁的阿叔操刀,我該讓個窗口座給他。

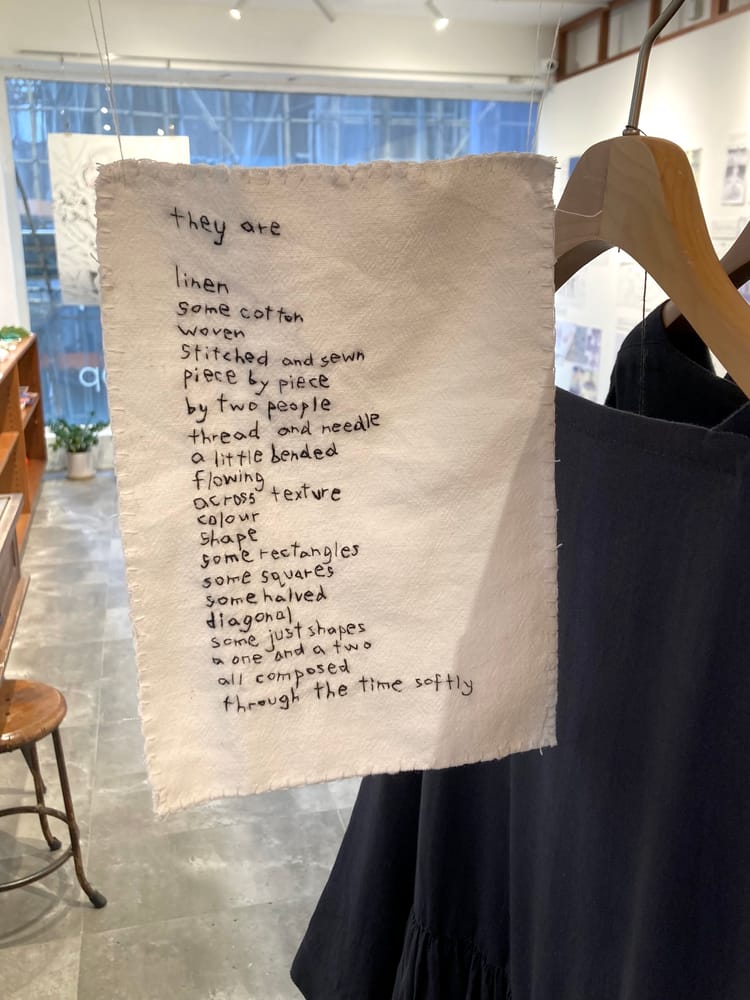

下午兩點到埗,我們在店外排隊,隊尾拍個照,我著貴舉起兩個 V,他只左手舉一個,我說不,兩手都得 V。點解?一二三四五六七,我們排第二十二。天色好藍。一小時三十八分鐘後,天色好藍,我們進店,吃過兩道主食,點了這趟旅程的第一二杯芭菲。後來三日,又吃了八杯,十種甜,回來做十件衫,還有其他的,都在字字展。字字是飲食主題書店。芭菲是怎樣飲食如何味道?貴畫他的,我寫我的,同檯吃芭菲,各自修行,要說有什麼相通之處,大概是最後一天我們都能吃得下第十一杯但沒有點。那天落大雨,埋單步出店外,排隊一樣長,人樣已不同。是不是有隻船叫忒修斯還是有個人叫忒修斯有隻船?貴站到一旁又 google,啦啦啦啦,年初貴用紙泥做過一隻不會翻的船,畫得藍藍白白,做完展完追劇問我,要不要一齊睇?所以那天我就在店外望向店的藍,since 1980,店家夫婦都白髮了,芭菲近百款,咖啡意粉炒飯焗飯披薩多士,排隊他們是不管的。貴還在那船上,雨打在透明雨傘上啦啦啦啦啦啦啦。

-

To the parfait

2~13/7|字字研究所